Ce Que Le Pouvoir Ne Fait Plus, Imaginons-Le Ensemble

Il y a des jours où je me lève avec cette sensation de vide politique, presque physique. Ce n’est pas de l’indifférence, ni même du dégoût. C’est plus étrange, plus intime : une impression de flottement, comme si quelque chose de fondamental ne tenait plus. Un an après cette fameuse dissolution surprise, je ressens toujours la même chose – sauf que maintenant, c’est pire. L’air est saturé d’une fatigue collective, et nos institutions, elles, semblent s’être mises en apnée. L’actualité ne fait qu’enfoncer le clou. Encore un changement de Premier ministre, toujours plus de promesses désincarnées, et cette incapacité chronique à produire autre chose que du bruit.

Pourquoi revenir là-dessus maintenant ? Peut-être parce que ce moment me paraît révélateur. Parce qu’on nous a vendu cette dissolution comme une sortie par le haut. Parce que les discours du président ont eu beau multiplier les effets de manche, la scène reste vide. Les rideaux ne se sont jamais rouverts. Et surtout, parce qu’au fond de moi, une question reste en boucle : « Et maintenant, on fait quoi ? »

J’ai relu attentivement plusieurs analyses ces dernières semaines, notamment celles du Mariama Darame et Nathalie Segaunes qui parlaient d’une « machine de l’Etat bloquée » ([Source]). Pas besoin d’être experte pour sentir à quel point elles ont raison. On a un président isolé, un gouvernement qui ressemble à une salle d’attente sans médecin, et une opposition fragmentée qui s’observe plutôt qu’elle ne s’organise. Le résultat ? Une société qui regarde ailleurs, lasse et désabusée.

Ce que j’ai retenu de tout ça, c’est que cette dissolution a surtout rendu la crise plus lisible, plus crue. Elle ne l’a pas résolue, elle l’a rendue impossible à ignorer. C’est comme si on avait retiré le couvercle d’une cocotte-minute qui ne sifflait plus, non parce qu’elle avait refroidi, mais parce qu’elle était à sec.

Le pouvoir, dans cette configuration, ne sait plus où il va. Et peut-être qu’il ne cherche même plus à le savoir. On improvise. On bricole des réponses court-termistes à des défis structurels. On pense communication, jamais transformation. Et ce flou, ce vide, on finit par l’intérioriser. Je le vois dans mes conversations, dans mes lectures, dans les débats familiaux du dimanche : une défiance froide, une lassitude lucide. On ne s’énerve même plus. À quoi bon ? Voter devient un geste automatique, parfois ironique. On ne choisit pas un cap, on choisit d’éviter pire. Joie démocratique, quand tu nous tiens.

Mais si on arrêtait deux minutes ? Si on prenait au sérieux ce que ce flottement nous dit ? Et si, au lieu d’attendre que ça passe, on essayait autre chose ?

Je n’ai pas de solution magique, je ne suis pas là pour rédiger le prochain programme présidentiel. Mais je suis convaincue d’une chose : notre modèle politique est essoufflé parce qu’il a perdu toute culture du compromis. On s’épuise dans des affrontements stériles, comme si la conflictualité permanente était un gage de vitalité. Ce n’est pas vrai. D’autres pays font autrement. Les Pays-Bas, la Finlande, l’Allemagne… Des coalitions gouvernent sans que cela vire au chaos. Il faut un effort, bien sûr. Mais ça s’apprend. Ça s’institutionnalise.

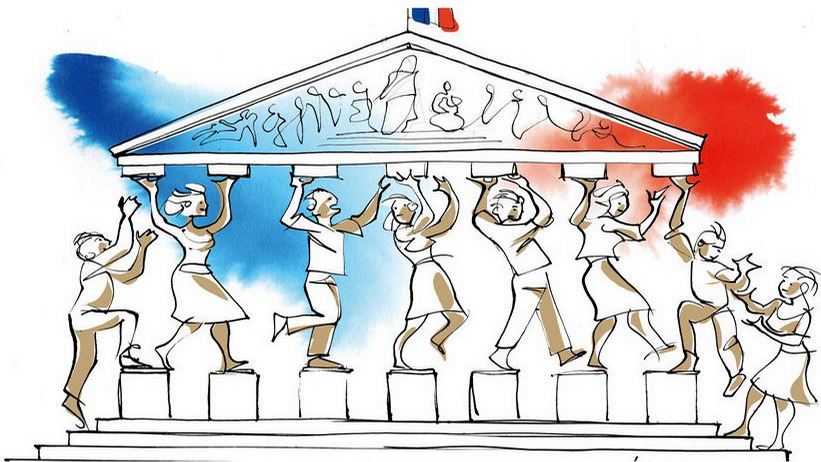

Alors j’imagine. Je rêve tout haut à ce que pourrait être un début de réinvention. Un espace régulier de dialogue inter-partis, pas juste des coups de com’ entre deux élections. Un système d’investiture partagée qui force à construire une majorité dès l’amont. Des comptes-rendus publics des compromis obtenus, comme en Suède où les gouvernements minoritaires rendent des comptes précis au Parlement. Ce serait compliqué à mettre en place chez nous, j’en conviens. Mais pas irréalisable. Il suffit de vouloir autre chose que le statu quo. Il suffit d’y croire plus qu’à sa réélection.

Je n’ai pas toujours pensé ça. Il m’a fallu une expérience concrète pour ressentir cette évidence. Il y a quelques années, j’ai participé à un conseil de quartier. Rien de bien glorieux, ni de révolutionnaire. Mais ce jour-là, j’ai vu des personnes très opposées politiquement tomber d’accord sur l’usage d’un espace public. Il a fallu deux heures, beaucoup d’écoute, un peu de mauvaise foi, mais on y est arrivé. Et je me suis dit : « Voilà. Ça, c’est de la politique ». De la vraie. Celle qui part du bas, qui fabrique du commun à force de discussions. Celle qui ne brandit pas la Vérité, mais cherche des chemins.

C’est cette politique-là que je nous souhaite. Une démocratie plus vivante, moins verticale, moins cynique. Une démocratie qui ne nous infantilise plus. Parce que derrière cette crise institutionnelle, il y a surtout une société en attente : de clarté, de respect, de voix. Une société qui ne croit plus au « en même temps » nébuleux, mais qui attend qu’on la prenne au sérieux. Pas demain. Maintenant.

Avant de vous laisser, je voulais simplement vous dire pourquoi j’ai écrit tout ça aujourd’hui. Ce n’est pas pour faire joli. Ni pour me défouler. C’est parce que cette lassitude, je la ressens au fond de moi, et je sais que je ne suis pas la seule. Et parce que je crois encore qu’on peut imaginer autre chose. Ensemble.

Et vous, comment ressentez-vous cette période ? Est-ce que vous croyez encore au changement par le haut, ou plutôt à une refondation qui viendrait d’en bas ?

Laisser un commentaire