Entre Évidence Et Pouvoir

Décrypter Un Argument Qui Façonne Le Débat Démocratique

Le bon sens. Deux mots qui résonnent comme une évidence, comme un socle partagé au-delà des divergences. Pourtant, derrière cette apparente simplicité se cache une réalité bien plus complexe. Je me suis souvent demandé pourquoi nous nous réfugions si facilement derrière cette formule, comme si elle pouvait clore toute discussion. Dans la sphère politique, l’appel au bon sens semble rassurant, presque protecteur, mais il mérite d’être interrogé.

On pourrait croire que le bon sens est une faculté universelle, « la chose du monde la mieux partagée », pour reprendre Descartes. Mais ce qui paraît aller de soi n’est jamais neutre : il dépend de contextes culturels, d’histoires collectives et de rapports de pouvoir. Le bon sens s’habille tantôt des habits de la raison claire, tantôt de la sagesse populaire, tantôt d’une morale implicite. Cette malléabilité en fait un outil redoutable dans les discours politiques, car il se présente comme une vérité incontestable.

J’ai souvent observé, lors de discussions amicales ou familiales, qu’un « c’est du bon sens » met fin à toute controverse. L’effet est immédiat : la parole se fige, comme si continuer à débattre relevait de l’absurde. Ce réflexe illustre bien la fonction rhétorique du bon sens en politique. En invoquant une évidence supposée commune, les responsables politiques imposent une autorité discursive qui évite de confronter les désaccords. C’est une stratégie efficace pour mobiliser les citoyen·ne·s, mais dangereuse pour la vitalité démocratique.

Le bon sens tire sa force de ce mélange subtil de logique et de morale. Il prétend à la fois décrire ce qui est rationnel et prescrire ce qui est juste. Cette fusion donne l’illusion d’un ordre naturel, où certaines décisions s’imposent d’elles-mêmes. Pourtant, derrière chaque évidence se cachent des arbitrages politiques, économiques et sociaux. L’exemple des politiques environnementales est éclairant : parler d’« écologie de bon sens » revient à opposer une vision prétendument réaliste à une autre jugée excessive, sans véritablement discuter des enjeux de long terme.

Il est frappant de constater combien cette notion est enracinée dans l’imaginaire français. Elle évoque à la fois l’héritage cartésien et l’image du « bon sens paysan », ce pragmatisme attaché à la ruralité et à la proximité. On se souvient que certaines campagnes publicitaires ont même fait du bon sens leur slogan, capitalisant sur cet imaginaire rassurant. Cette résonance culturelle explique pourquoi l’expression traverse si facilement les clivages politiques. De la gauche à la droite, chacun revendique son propre bon sens, adapté à sa vision du monde.

Mais cette appropriation a un prix. Elle risque de réduire la complexité des enjeux à des formules simplistes, de masquer les conflits d’intérêts et de rendre invisibles les alternatives. « Le bon sens est le plus partagé des préjugés », écrivait Paul Valéry. Derrière ce paradoxe se cache une alerte : ce qui nous semble évident n’est pas toujours ce qui est juste ou pertinent.

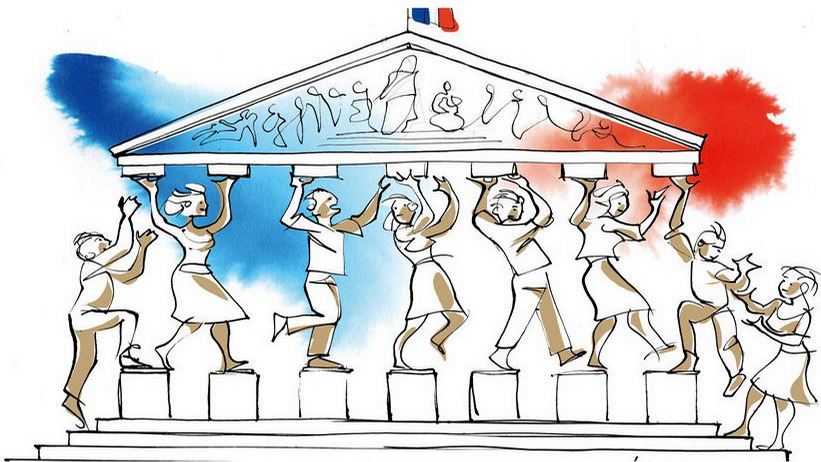

Alors, comment sortir de ce piège ? Je crois que la première étape consiste à redonner sa place à la controverse. Rien ne va de soi en démocratie. Derrière chaque « ça coule de source » se trouvent des choix de société qui méritent d’être discutés. Réintroduire la complexité, c’est aussi accepter de regarder la pluralité des expériences et des voix. Là où le bon sens tend à uniformiser, le débat redonne à chacun·e la possibilité d’exprimer une vision singulière.

Cela ne signifie pas qu’il faille bannir le bon sens. Il garde une valeur précieuse comme ancrage dans l’expérience quotidienne, comme repère intuitif. Mais il doit être interrogé et nuancé, mis en dialogue avec l’expertise, l’histoire et la diversité des opinions. C’est à cette condition qu’il peut enrichir la vie collective au lieu de l’appauvrir.

En fin de compte, le bon sens en politique est à la fois une ressource et un risque. Il peut fédérer autour d’intuitions partagées, mais il peut aussi enfermer dans une vision réductrice du monde. C’est pourquoi je préfère le considérer comme une invitation à penser : chaque fois que nous entendons « c’est du bon sens », demandons-nous quelle réalité, quelle valeur et quel intérêt se cachent derrière ces mots.

Références

– Descartes, Discours de la méthode (1637)

– Gramsci, Cahiers de prison (sélections traduites)

– La Vie des Idées, Le costume neuf du président Bardella (2025)

– Le Monde, L’étrange victoire : anatomie du discours réactionnaire (2024)

Laisser un commentaire