Le Jour Où Le Président Devint Roi Malgré Lui

Tragédie En Cinq Actes Et Quelques Sourires

Je me souviens du jour où j’ai compris que notre président n’était plus tout à fait un président. Il était devenu, comment dire… un « monarque électif », couronné non par le sang mais par le suffrage universel, drapé de la toge républicaine et chaussé de mocassins vernis. Le peuple, ému, lui avait confié les clés du royaume pour cinq ans, comme on confie une baguette magique à un enfant impatient. Depuis, chaque quinquennat ressemble à une pièce de théâtre où la démocratie joue les figurantes tandis que le chef de l’État improvise son monologue.

J’aimerais pouvoir dire que tout cela est une farce, mais la farce est parfois tragique. Car depuis que le quinquennat a remplacé le septennat – ce long règne où l’on avait le temps de s’ennuyer – le président règne sur un calendrier taillé à sa mesure. L’élection législative, jadis champ de bataille des idées, n’est plus qu’un second tour déguisé, un « bis repetita » électoral où l’écho du chef recouvre les voix de la multitude. Le Premier ministre, lui, n’est plus qu’un chef d’orchestre sans partition, battant la mesure au rythme des humeurs présidentielles.

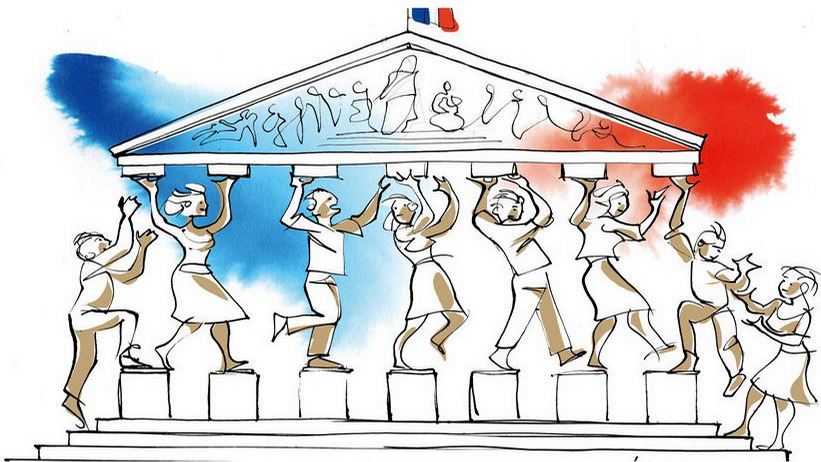

Au Palais-Bourbon, les député·e·s s’agitent, brandissent des amendements comme des moulins à vent face à la tempête de l’article 49.3. Le gouvernement, sûr de sa majorité obéissante, engage sa responsabilité à la moindre contrariété. Et le peuple, témoin lassé, contemple le spectacle avec ce mélange de résignation et d’ironie qu’on réserve aux feuilletons dont on devine la fin. C’est une comédie démocratique où les applaudissements sonnent creux.

Mais le plus cocasse – si l’on ose encore rire – c’est cette transformation des partis politiques en clubs de fans. Jadis temples d’idées, ils sont devenus agences de communication, chacun vendant sa marque, son logo, sa promesse de changement empaquetée comme une lessive miracle. « Votez pour moi, je lave plus blanc que l’autre », semble dire chaque candidat·e à la présidence. Et quand la lessive ne mousse plus, on change d’étiquette. La République, elle, reste tachée de désenchantement.

Je me demande parfois ce qu’aurait pensé De Gaulle de cette évolution. Lui qui voulait un président arbitre, au-dessus des partis, verrait aujourd’hui son héritier·ère transformé·e en chef·fe de clan, brandissant son programme comme un sceptre. « L’État, c’est moi, mais moderne », pourrait-on lui faire dire dans une parodie shakespearienne. Et le Parlement, lui, se contente de voter – quand on le laisse parler.

D’autres pays européens ont choisi la modestie : en Allemagne, le président coupe des rubans et le chancelier gouverne ; au Royaume-Uni, la reine règne sans régner, et le Premier ministre survit entre deux scandales. En France, nous avons tout voulu à la fois : la majesté du trône, la ferveur de la République et le frisson du drame politique. Résultat : un opéra permanent où chaque réforme se joue sur fond de suspense institutionnel.

Alors, faut-il réécrire le scénario ? Peut-être. Donner au Parlement un rôle digne de son nom, oser une dose de proportionnelle, limiter la tentation monarchique. Mais tant que nous continuerons à rêver d’un sauveur·e suprême, le rideau se lèvera encore sur le même spectacle : une République qui se veut démocratique, mais qui ressemble, hélas, à une tragédie burlesque en cinq actes.

Laisser un commentaire