Entre Normes Sociales Et Responsabilités Publiques

Une Analyse Sociologique À La Première Personne

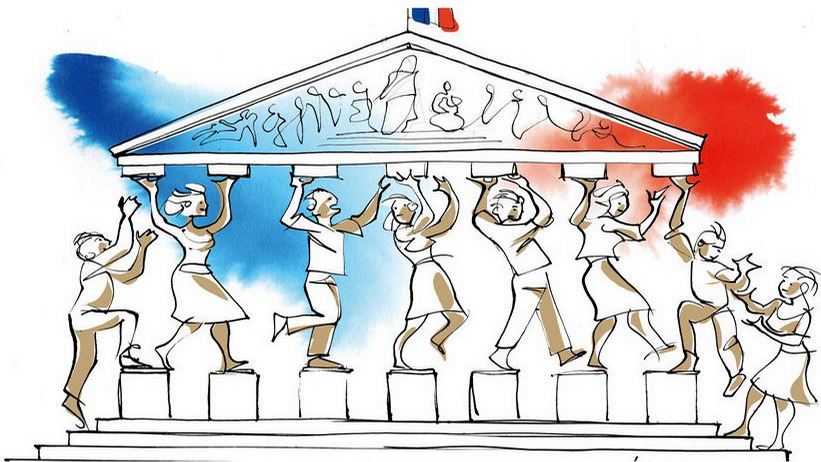

J’écris cet article parce qu’il m’apparaît essentiel, aujourd’hui plus que jamais, que l’action publique réponde aux attentes réelles de la population. Il est temps que le gouvernement montre à la France qu’il agit pour ce que veulent ses citoyen·ne·s et non pour les religions ou les intérêts corporatistes. Lorsque j’entends certain·e·s professionnel·le·s affirmer que l’aide active à mourir menacerait l’équilibre de la relation thérapeutique, je ne peux m’empêcher de penser, en sociologue, aux rapports de pouvoir qui structurent le champ médical, et à la manière dont ces rapports influencent nos représentations. Dans ce contexte, je souhaite apporter une analyse rigoureuse, sensible et ancrée dans les sciences sociales, afin de comprendre ce que révèle ce débat sur notre société.

Pour analyser la question de la fin de vie, je mobilise d’abord un cadre théorique classique. Durkheim nous rappelle que toute société se construit autour de normes collectives qui définissent ce qui est permis, toléré ou interdit. La mort n’échappe pas à cette logique : elle est encadrée par des rituels, des institutions et des valeurs profondément enracinées. Weber, de son côté, montre que l’État moderne monopolise la législation légitime et doit arbitrer entre éthiques concurrentes ; j’observe ici une tension entre éthique de conviction, souvent associée aux croyances religieuses, et éthique de responsabilité, centrée sur la protection et l’autonomie des individus. Enfin, Bourdieu éclaire les rapports entre champs sociaux : « le champ médical, historiquement doté d’un fort capital symbolique, cherche à préserver ses prérogatives, tandis que les patient·e·s revendiquent une plus grande autonomie dans les trajectoires de soin ».

Ces outils m’aident à comprendre les mécanismes sociaux à l’œuvre. Quand j’observe l’adhésion massive de la population à une évolution législative, je vois l’expression d’une transformation des représentations sociales de la mort. L’individu contemporain, socialisé dans une culture de l’autonomie, ne se reconnaît plus entièrement dans une conception paternaliste du soin. « La demande d’aide active à mourir reflète, entre autres, un déplacement des normes vers une valorisation de la dignité individuelle », au sens weberien. En parallèle, les inégalités territoriales dans l’accès aux soins palliatifs constituent un mécanisme structurel majeur. Dans certaines régions, la rareté des unités spécialisées rend les choix théoriques très éloignés des pratiques quotidiennes. Une sociologie des institutions montre ainsi que la loi ne peut être pensée hors de son contexte matériel.

Je souhaite également prendre en compte les interactions concrètes qui prennent forme autour de la fin de vie. Les travaux sur la sociologie des professions soulignent que les médecins et les infirmier·e·s agissent dans des configurations spécifiques, marquées par des règles internes, un habitus professionnel et parfois des tensions éthiques. « Certain·e·s craignent que l’aide active à mourir transforme le rôle soignant. D’autres, au contraire, soulignent que refuser systématiquement ce droit revient à imposer une norme morale à des patient·e·s qui ne la partagent pas ». J’observe ici un conflit de légitimité : celle des savoirs experts face à celle des expériences vécues. Cette tension traverse l’ensemble du champ médical et participe à la cristallisation du débat public.

Face à ces analyses, je vois néanmoins certaines limites. Les comparaisons internationales, bien qu’éclairantes, ne doivent pas être transposées mécaniquement, car chaque société possède son propre système de valeurs. Par ailleurs, les discours publics tendent à polariser le débat autour d’oppositions simplistes ; or les recherches sociologiques montrent que les trajectoires de fin de vie sont souvent ambivalentes, complexes, et marquées par des négociations continues entre patient·e·s, proches et soignant·e·s. En outre, si l’aide active à mourir peut renforcer l’autonomie, elle doit s’accompagner de garde-fous institutionnels robustes pour éviter que les plus vulnérables n’en pâtissent. « L’État a ici un rôle déterminant, non seulement pour légiférer, mais aussi pour garantir des conditions socio-économiques minimales ».

Aujourd’hui, je me trouve guidée par une conviction sociologique et personnelle : une société démocratique ne peut ignorer les évolutions de ses propres normes. Comme l’écrit John Stuart Mill, « Sur lui-même, sur son propre corps et son propre esprit, l’individu est souverain ». Cette souveraineté ne doit pas être décorrélée de la solidarité collective. C’est pourquoi je reste persuadée que l’État doit permettre à chacun·e, quel que soit son territoire ou son milieu social, de pouvoir choisir sa fin de vie en conscience, entouré·e et accompagné·e. Une loi bien encadrée, adossée à un renforcement des soins palliatifs, peut constituer un compromis responsable.

En refermant cette réflexion, je mesure combien le débat sur la fin de vie révèle les contradictions et les aspirations de notre société. J’y vois une occasion de repenser nos institutions, nos solidarités et nos représentations de la dignité. Je continuerai à analyser ces transformations, car elles touchent à ce que nous avons de plus profondément humain.

Laisser un commentaire